《学术书生存指南》:电子化时代的“读者”与认知方式

序言中提及,相对于其他媒介形式,学术期刊或是学术图书多以纸质媒介的形式公开发表。学术杂志的电子化(线上化)很早之前就已经开始其国际化的进程,这为学术交流带来了巨大变革,然而,学术图书,尤其是在日本,已经刊行的图书或多或少开始了电子化,但是新书几乎还是清一色以纸质媒介的形式进行发行。可以说,只有学术图书仍然保持着传统的形式在学术世界中“存活”。

既然“存活”下来,那么必然有其存在的意义,也正因为“存活”下来,其中或多或少存有一些问题。本章将从学术成果的电子化、线上学术交流的层面来思考学术书籍存在的意义和问题。以此从本质上、根源上去讨论学术图书的写作方法,相信会给学术杂志或是其他媒介上的成果发表带来一些启示。这里所谓的“学术上的成果”,实际上与最近经常听到的“学术信息”几乎同义,但是本书尽可能地规避了“信息”一词的说法,其理由在后文中会详细说明。本书中所提及的“学术交流”,指的是学术成果的公开和接收的闭环,即研究成果通过某些媒介进行公开(包括经由图书馆等系统进行对外公开和集中汇总的成果),再由其他研究人士接收并产生新的火花的过程,如果读者通过本书的介绍能够对“学术交流”的全过程或是其中一部分有所了解,就已足够。

1、“前电子化时代”的学术媒介与读者

序章中曾指出,学术交流的形式发生变化的时期,正是1980年代开始普及的电脑通过网络与世界紧密联系的时代。1990年之后,互联网的大规模普及带来了学术交流形式更加迅猛的变化。当然,后文也会提到,电子化时代的到来并非学术交流形式发生变化的全部原因,这与当时研究教育的制度和质的变化都不无关联,但是不管怎样,要理解“电子化时代”之后的现状,有必要追溯到“电子化时代”的稍前一段时期,即1970年代。

这里将时间设定在“电子化时代”的“稍前一段时期”是有原因的。学术交流的历史最早可以追溯到更久远的纪元前,从近代科学成立算起也有400余年的历史,将其中的变迁和成形在本书中一一讨论,篇幅上无法允许。但是,笔者在此想特别强调的是,从中世纪产生大学制度至今,包括近代印刷术出现之前的手写书籍的时代在内,“书物”一直是大学不可或缺之物(Jacques Le Goff,1977;箕轮,1983;长谷川,2003)。随着活字印刷的普及,17世纪末前后学术杂志出现之后,“书物”分成书籍和学术期刊,此后,学术研究间的量的、质的、制度的差异都在不断扩大,但是,作为有形之物的“书物”一直以来都占据了学术交流最为核心的位置,这一点毫无疑问。然而,20世纪后半期,尤其是进入1980年代之后,在“作为有形之物的书物”之外出现了各式各样的媒介来承担学术交流的任务。反过来讲,1970年代,书籍为核心,延续了约400年的印刷媒介作为学术传播载体最为成熟的时代,也是笔者亲历的时代。

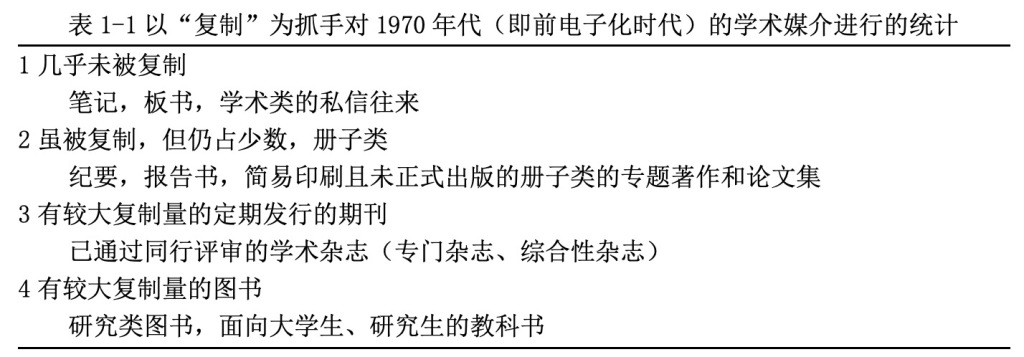

表1-1是笔者从复制量和定期性为着眼点,对1970年代的学术交流媒介进行整理后的数据。

这里所谓的“复制”,指的是通过重新印刷或是其他方式,将同一内容复制后多次流通,当时复印机并不普及(现在很多家庭都有复印机,但是在1970年代,复印机非常昂贵,大学里以系部为单位才有可能拥有几台),因此,在当时,书物“复制”几乎与工业上的印刷同义,其工序繁杂且价格高昂。正因如此,复印(印刷)的书物择选非常严格。此外,序言中也曾提及,书籍发行的市场规模与此后的时代相比处于较低水准且较稳定,能够进入市场进行销售的书目数也有限,因此出版内容的选择非常重要。换言之,出版什么、出版多少,这些是必须提前思考好的。“为什么要写作”“为谁而写作”,即写作目的、受众是谁,这些基本概念在出版之初就必须思考好。

那么,让我们从写作目的和写作对象,即读者方面,再来看一看表中的四大类型。

表中的第1类型,其写作目的极为局限,仅为了某些特定的目的,且受众也具有其局限性。内容往往就某一限定的主题进行解说或是意见陈述,不具备一般体系性。

表中的第2类型,这些媒介大多可以包含在英语“proceeding”这个词中,正如“正在进行”“后续进行”的细微差异,这一类型的成果与其说是总结性的研究成果,不如说是研究活动的阶段性成果的速报、片段性展示,因此,其读者也势必限于关注同一主题研究或是相近研究的研究人士。由于缺少同行评审,因此有时其内容会具有假说性或部分性的特征,对于受众也没有特意关注,仅限于与自己研究相近的范围内。纪要类甚至经常收到“无人会读”的恶意批评,这些都是与该媒介本身具有的特性相关的。

表中的第3类型为学术期刊,在速报性这一点上与第2类型有所相似,但是不同的是,研究成果一般为已经成型的最终成果。同时,该成果必须经由同行评审,因此除了需要具有学术影响力之外,还必须提高其说服力和可信度,提升其可读性。尽管学会期刊等专门类期刊与《自然》(Nature)、《科学》(Science)这些综合性杂志多少有些差异,但是,作为其写作对象的读者均为与作者相近领域的研究人士或学生,因此,具有能够理解作者写作内容的前期学术历练和学术积淀。相较于表中的第4类型,并不需要面向更广范围的读者。

那么,现在问题就是第4类型的学术图书,在包括日本在内的很多国家,学术图书是与一般的图书一样放在城市书店中售卖的,任何人都可以购买。图书馆内也是如此,尽管按专门领域进行了书架的区分,但是一般并没有对于图书的对象即读者的阅读能力(是专业的还是非专业的)进行区分。从图书这一媒介本身的特性来看,本来就无法对读者有所设定。实际上,相信不少人都有过这样的经历,原本去书店是寻找一本想要的书,到了那里却被另一本书的标题或是腰封上的宣传词所吸引,继而买下这本与专业无关的书,这种邂逅或许会给后期的研究带来一定的影响。不仅在书店里可能会被这种专业外的书籍吸引,在报纸和杂志的书评栏中也会遇到不少这种情况。书中的内容与专业领域大相径庭,从这种超越专业领域(越境)的可能性来看,表中第4类型的学术传播效果远远大于另外三种,这也是学术图书的特征所在。

2、学术图书与教养主义、通识教育

在将话题转移至1980年代以后的在线化时代之前,就学术图书的越境可能性问题,有必要认真思考。关于“学术书的读者”问题,将在第3章详细论述,这也是本书的核心主题。

学术媒介从读者与内容方面进行的四类区分(表1-1),一直到1970年代都是非常稳定的,其理由之一在于,当时的学术媒介几乎只有印刷媒介一种,复制并非易事,因此,从复制(印刷)量上来进行区分,一般就可以将该媒介进行特征分类。倘若将这称为技术上的理由,那么还有另一个理由是社会文化上的理由,即“教养主义”。所谓“教养主义”,简单说来,即竹内洋明确指出的“通过读书获取知识,以此来磨炼人格、改造社会的人生观”(竹内,2003)。

在欧美学界,自古(从某种程度上来看,现在仍然如此)在学问研究时,或是接受高等教育的社会阶层之间存有“重视通识教育”的传统。在高等教育中,有一些基础知识是任何人都需要掌握一二的,例如语法学、修辞学、逻辑学、算术、几何学、天文学、音乐这七个科目。而这七科也正是“通识教育”的几大门类,随着学术研究的发展和分化,其内容范畴更为扩大。但是,不管怎样,通过大学的本科课程学习,掌握与广阔的学问领域相关的基础性知识,以及足以理解该知识的理解力与判断力(即对知识的关注和基础的方法论),这一点尤为重要。

受欧美学界的这一传统的影响,日本在明治时期之后开始意识到,掌握知识尤其是古典知识,不仅是学问研究的需要,更是成为社会精英的人格塑造的重要一环。福泽谕吉的著作《劝学》成为国家普及教养主义的重要书目,新渡户稻造、夏目漱石、和辻哲朗、仓田百三、阿部次郎等人都通过其著作倡导教养教育的重要性。教养主义最早萌芽于大正时期的旧制高等学校,后来影响了战后的新制大学,到1970年代前后成为大学生的规范文化(竹内,2003)。竹内洋指出,这种规范是基于农民的勤勉精神。当时农村与城市之间存在的差距带来了农民对于城市文化生活的向往,而通过教养即读书来获取知识、陶冶情操便是教养主义最早的动机。到了1970年代,虽然随着全国性的都市化进程,农村与城市的文化差距日益缩小,但是此时教养已经不只是对于文化生活的憧憬,大学生的教养教育也成为一种规范。

笔者无意在这里讨论(日式)教养主义的优劣,但是想确认的一点是,通过通识教育的学习,掌握宏观的基础科学知识,不仅是研究人士,更是社会人士,尤其是社会精英人士的必修课。加利福尼亚大学伯克利分校的理查德A.穆勒(Richard A. Muller)教授曾经有一门著名的课程名为“未来总理的物理课”(Physics for Future President),课程内容的一部分已经整理出版。穆勒教授指出,光是学习好法学、政治学、经济学这样的学科,将来是无法成为社会精英的,唯有具备涉猎基础科学的广阔认知,才有可能在学界、政界、产业界大展拳脚,甚至作为专家、领袖来处理现当代的各种问题,明确这一点对于美国社会尤为重要。那么,如何才能真正掌握这些方面的素养呢?教养主义时代的读书方式,即“随时阅读手边书”是一个很好的方法。上文中也提过,书是一个可以跨越专业和狭义的研究关注点的界限的媒介,至少到1970年代之前,即使是专门的研究著作,大多也都是基于这样的“越境”意识而写就的。

总而言之,到1970年代为止,不同的学术媒介,基于其复制(印刷)的数量即对象读者数和推广数,各自发挥着作用,其中,书扮演的是一个能够跨越不同专业知识边界的主角,这也就意味着写书必须充分意识到目标读者的范围,因此要花费特别的心力。

3、电子化、线上化的到来与“读者”的消失

然而,进入1980年代之后,这种局面发生了巨大变化。其原因有很多,其中最为广泛的背景正是竹内洋提出的城市和农村的文化差异消失,高等教育的升学率大幅度提高,因此,学生不再是精英,“教养的育成”这一人格意义不复存在,社会文化意义发生了变化。那么,我们再回过来看看先前所说的技术上的要因吧。

据说世界上第一台个人电脑诞生于1974年,但是依照笔者的感受,“个人电脑”一词的普及应当是在进入1980年代之后。起初,其价格高昂,随着1985年左右苹果公司的Mac(Macintosh)问世以来,“个人电脑”开始在研究和教育领域急速普及开来。

由此带来的巨大变化首先在于文字和图表之类——原本都是由手工写绘的学术资料——开始由电子数据来记录。这是一项革命性的变化,文稿的加工、保存,特别是复制变得极为容易,这也加速了学术交流方式的改变。且不谈花费的费用和工夫,只须坐在自己的房间里,写下来的东西就可以无限次地复制,而且无须纠结于选择究竟该印刷什么。几年之后,原本仅仅是在有限的组织或研究机构间交流的电子数据,立刻就可以向全世界、向所有人推送出去,并且无须经过纸质媒介,学术交流几乎瞬间便可以在多人间完成。

“真是太方便了”,这是很多人理所当然的感受,说实话,笔者当时也这样想。但是,这里有个庞大的陷阱。2008年7月,《科学》发表了一篇意味深长的论文,题目是《电子出版和科学与学问的狭隘化》(“Electronic Publication and the Narrowing of Science and Scholarship”),论文中指出,电子出版这种学术杂志在线化,正在导致学术研究的日渐狭隘。论文的作者詹姆斯·A. 埃文斯(James A. Evans)使用学术论文数据库对1945年至2005年间的3400万篇论文进行了调查,从计量学上对其中的引用情况进行了分析,指出学术杂志实现在线化之后,被引用的论文发表年份相对都较新,且仅限于有限的一些论文(Evans,2008)。

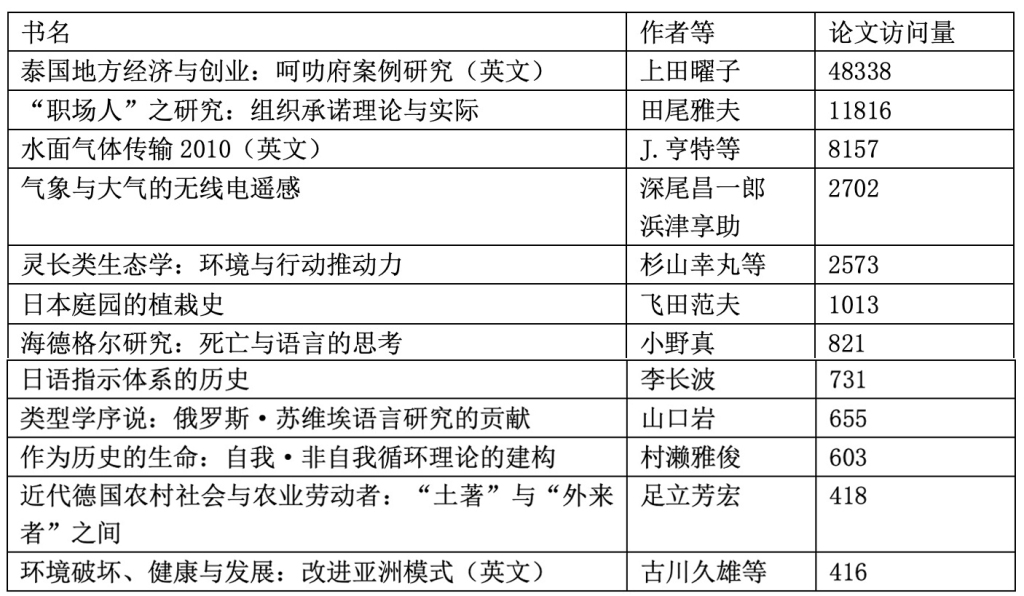

上文中表1-1的第2类型中少数被复制交流的论文集,也在开放存取之后实现了互联网上的免费公开。为了获知开放存取能够发挥多大的效果,京都大学学术出版协会和京都大学附属图书馆以学术图书为对象,于2007年进行了一项实验(铃木,2008)。从出版协会发行的,但已售罄或是接近脱销的学术书籍中挑选若干,征得作者的许可后以PDF的形式通过学术信息库无偿向大众公开,其结果如表1-2所示(承蒙京都大学附属图书馆的支持,深感厚意)。每本书在首印时都与本专业领域内其他书籍的平均首印数相当,大约1000册左右,最多2000册。但是,当该书开始在线无偿公开后,其访问阅读量便达到了原先的数倍,甚至数十倍(其中自然科学类和英文类书籍该倾向尤为明显)。当然,上文也提到,这些书都是已经售罄或是接近脱销的学术书籍,因此原本就是评价很高的书,将这些书籍无偿公开,达到这样的效果也是意料之内的。即使如此,也能看出学术成果倘若进行开放存取,那么其效果是非常显著的。

表12京都大学学术信息库(KURENAI)公开的京都大学学术出版协会所属书籍的访问量

从上文的比较可以看出,表1-1中第3类型的定期发行的期刊,有相当数量被复制,且具有较高学术影响力,其电子化或将导致读者群缩小,与此相对,表1-1中第2类型的学术成果,原本仅仅少数被复制交流,随着其电子化,逐渐受到了多方关注。应当如何来评价这种逆转现象呢?我想答案应该是因人而异的,这里就不深入讨论了,但是可以明确看到的是,到1970年代末,学术交流方式发生了巨大变化,我认为其结果是带来了“读者的消失”。

当然,这里所谓“读者的消失”,指的不是“读者数量的减少”,而是从学术交流的始发端(学术媒介或作者)的视角看不到读者,或者应该说学术交流的始发端开始意识不到读者。如上文所述,纸质媒介的时代,一本书要印刷多少本,通过这种明确量化的物质条件,想要向读者传达什么样的内容,这些在写作之初都必须要有明确的意识。而在电子化、线上化的时代,不需要考虑复制量的问题,这种对于读者有所规定的物质要因的消失,带来的必然是为读者考虑的意识相对弱化。换句话讲,电子化时代让学术交流的始发端可以无须考虑其受众。

这里问题就来了,这种难以意识到读者的时代中,原来的学术媒介类型,即表1-1中的四大类型同样存在,且更加多样化。经过同行评审的学术杂志实现在线化,其读者(或是阅读方式)也发生改变,尽管如此,学术杂志仍需保持其在学术交流中的原有功能。近年来,学术书籍电子化已经不再罕见,带来了读者及阅读方式的变化,但是学术书籍在学术交流中的作用却一如既往。当然,若是不能辩证地正确审视读者及阅读方式的变化,那是不可取的,至少我们应当认真思考学术媒介需要做些怎样的改变应对这样的变化。

4、是知识还是“信息”

首先,笔者就本书特意未使用“学术信息”这样的文字表述,说明一下理由。实际上,上文提及的缺少“读者”意识的问题的一个重要原因大抵就是“学术信息”这一说法。

各种形式的学术成果,或包括未公开发表物在内的学术性内容,从何时起被统一称作“学术信息”,这一点笔者没有确切的依据。但是,1965年文部省学术局设立信息图书馆科,1972年,该科室发布了关于“学术信息”的调查报告书(文部省学术局信息图书馆科,1972)。1979年,图书馆信息大学(现筑波大学图书馆信息专门学群)创立,这大概是“学术信息”一词在研究领域急速传播开来的契机。“将传统的图书馆学与信息科学这一新的学科领域融合起来,形成并发展为图书馆信息学这一崭新的学术领域,通过进行与此相关的教育、研究指导,培育对社会有作用的专业人才、研究人员”,在这一宗旨之下创立的新构想的四年制大学——图书馆信息大学,顺应了时代要求(北原,2004),在信息化社会的黎明时期,在图书馆提供学术成果的汇集、保存、公开和使用的功能基础之上,导入了高水平的信息技术。

正如长谷川一氏所说,将学术成果视作信息的思维方式迅速普及开来,究其原因,与自然科学的学术交流成为学术杂志的主体不无关系,这一点毋庸赘言(长谷川,2003)。如前文所述,与学术图书相比,具有速报性的论文,或内容独立的报刊文章,具有独立成篇、易于思考的特点,而自然科学类的论文中作为结论出现的体量庞大的实验和观察的数据,必须具有可信性和再现性,同时文中的数据资料要求可供广泛使用。因此,要保存、集中和使用这些包括基础数据在内的资料,信息处理和管理的方法不可或缺。因此,将学术成果视为“信息”的思维方式迅速普及不无道理。

但问题是,这样的思维方式似乎形成了一股学术氛围,即将原本作为一个体系化的、历史中形成的“知识”独立地分割开来。原日本物理学会会长佐藤文隆(京都大学名誉教授)曾指出,所谓“知识的习得”,是指知识与身体紧密关联,研究人士将知识掌握以傍身。而“信息”则不然,正如“接收信息”“传递信息”这样的表述,让人感觉信息有着有需要时就获取,非必要时也可放置一旁的特点。可以说,是否需要该“信息”,依照具体的需要而决定,因而具有其相对性(依照佐藤文隆所言)。

是“知识”还是“信息”,这样的问题对于学问的存在方式也有所影响。日本文学研究者滨田启介(京都大学名誉教授)曾指出,研究文学时经常放在嘴边说的最基础的方法是“俯视”。例如,研究一位作家,那么仅仅研讨该作家的一部作品是绝对不够的,要用“俯视”的角度来看这个作家的整体作品、同时代的作家的作品群像,甚至与前后时代进行比较探讨……但是,滨田教授强调,如果将单独的文学作品(甚至作品中的部分内容)作为“信息”来进行处理,那么势必会因“俯视”而失去作品的关联性(滨田启介,私信)。

当然,不可否认,其中也有一些东西是只有将其作为“信息”分割开来分析才能得到的(杨、小松、荒木,2013),但是笔者认为,倘若将“知识”完全等同于“信息”,那么带来的可能不仅仅是“脱离活字”这样的问题,而是思考认知现状时会发现的更加严重的问题。

5、线上化——尤其是开放存取可能性与学术书的写作

在下一章的第2节,笔者将会具体论述“人类”原本通过抄本或是印刷本等媒介进行知识的传达,而学术交流的电子化尚未融入这种传统的知识交流方式,换句话讲,电子化的知识目前无法完全为“人类”所掌握。本章中也曾指出,在线化的实现某种程度上带来了学问的狭隘化,这是事实。但是,笔者认为,事实上,电子化、在线化具有在被纸质媒介支配的学术交流中无法实现的对于人类史而言的划时代意义。其中开放存取开拓了学术交流的新形式(铃木,2008),从“知识的民主主义”视角来看,开放存取也具有其巨大的可能性。

如平成24年度《科学技术白皮书》中所示,东日本大地震和福岛核电站的核泄漏事故之后,市民对于科学家的依赖感大幅度下降(文部科学省,2012)。对此的解释有很多种,其中比较共通的一点是,国民不满于科学界并未提及科学技术所伴随的风险,相关数据也不向大众公开。包括人文社会科学在内,市民对于大学或是研究机构的研究内容几乎无从获知,也无法对其研究意义进行评价,这一状况在东日本大地震和福岛核电站的核泄漏事故之后突显出来。当然,我们并非主张所有的学术成果都必须公开,例如社会学、历史学、医学、心理学等学科的研究因涉及研究对象的隐私信息而不能公开,单从这一点来看,要实现成果公开确实不太容易,笔者也不赞成一刀切地公开所有学术成果的观点。但是,现在的问题在于,支撑着学术研究的社会层面,目前还没有一个适合让学术成果共享的大环境。让任何人都可以通过互联网访问和使用相关学术成果的开放存取系统确实有其魅力。

但是,反过来讲,若是那些没有经过同行评审和验证的、可信度较低的速报或是笔记等资料直接放到互联网上公开,那么有可能会被未经过专业训练的人误解,甚至恣意利用。不仅如此,从完全没有整理的、杂乱无章的“信息之山”里找到有意义的资料,对公众来讲也不是一件易事。因此,仅仅是将学术成果放(reposit)至互联网上并不够,更重要的应该是赋予该“信息”以关联性和体系性,才真正有意义。

关于这一点,英国林肯大学的讲师、《人文开放图书馆》(Open Library of Humanities)杂志的创始人马丁·伊夫(Martin Eve)曾做过一个非常有意义的实践。他从事现代美国小说家托马斯·品钦(Thomas Pynchon)的研究,他从《人文开放图书馆》汇集的论文中挑选了与品钦相关的论文和资料进行编辑,发行了所谓的“利基期刊”(niche journal)(Eve,2013)。托马斯·品钦的小说晦涩复杂,且多用现代科学用语和概念,其作品的独特性注定不是为所有大众所接受。但是,包括日本在内,世界上还是有很多品钦小说的忠实读者,对于他们来讲,“只要是与品钦有关的信息,无论是什么样的都想获得”(补充一句,品钦虽久鲜在公众场所露面,但还是相当有名,据说其照片仅能找到学生时代和军人时代的2张)。尽管伊夫称之为“利基期刊”,但是对于这群品钦的忠实读者来说,其重要程度丝毫不逊于那些权威巨刊(mega journal)。

伊夫将自己的这一实践称作“编辑的收集(将收集来的信息分类归整,令其拥有新的价值并分享于他人)功能”的体现,但是,笔者认为这实际上正是“学术书籍为谁而写作”的重要实践。具体内容将在本书第Ⅱ部分,尤其是第三章中展开讨论。在进入这一话题之前,首先,将就“学术书写什么”——如读者所想,这个疑问应该不仅限于学术书籍,而是贯穿于学术交流的全部——这一问题,在下一章中展开论述。

(本文选摘自《学术书生存指南》一书,澎湃新闻经授权刊发)

- • 岁月静好,莫文蔚《当我老了》唱响人生感悟

- • 汽车早报|比亚迪巴西工厂首车下线 哪吒汽车再被冻结20亿股权

- • 天津高考试卷与全国卷的区别分析

- • 《幸福花园中,那细腻而深沉的爱——探寻《纤细的爱》的温暖世界》

- • 特朗普要求北约为美援乌武器买单,还将公开制裁俄方案

- • 维克多英语官网:一站式英语学习平台,助力您轻松掌握英语技能

- • 辣笔小球言论引发热议:勇敢发声还是过激言论?

- • 日本体内射精:传统习俗与现代观念的碰撞

- • 高血压饮食:合理搭配,健康生活

- • 【光明论坛】筑牢拒腐防变的思想防线

- • 李书磊:在中华全国青年联合会第十四届委员会全体会议和中华全国学生联合会第二十八次代表大会上的致词

- • 广告投资:企业发展的助推器

- • 一把特殊的“钥匙”帮走失老人开启归家路

- • 君子兰烂根现象解析及防治措施

- • 美越贸易谈判之际,特朗普集团越南15亿美元度假村项目被曝程序违规

- • 告别App“套路”!工信部发布用户权益保护合规管理指南

- • 城市后开发时代,上海需重视郊区“更生”

- • 奥巴马公开支持拜登:一段历史性的视频见证政治传承

- • 夜读丨药香里的背影

- • 《千里之外,音乐相伴——探寻经典歌曲《千里之外》的MP3下载之旅》

- • 突发!海辰储能否认85后董事长妻子是“六旬大妈”

- • 向光而行!五四青年节张桂梅给青春的演讲

- • 中国兵器装备集团增资至365.65亿元,增幅约3.6%

- • 【全球连线丨全球文明对话部长级会议外方嘉宾在沪参访】

- • 2014年世界杯:激情燃烧的足球盛宴

- • 李准基:魅力四溢的韩剧巨星,他的经典之作盘点

- • 德国生物新技术公司将以全股票方式收购CureVac

- • 宋慧乔与李秉宪:演绎浪漫爱情的银幕情侣

- • 美国务院批准向土耳其出售导弹及相关部件,价值3.04亿美元

- • 公路施工安全标志牌:守护道路安全的守护神

- • “热死了”不是开玩笑!长沙急救中心一周因中暑等出车105趟

- • 董耀鹏当选新一届中国文艺评论家协会主席

- • FXGT:霍尔木兹风云再起 运费飙升引关注

- • 鼙鼓动而思良将——历史长河中的英雄与智慧

- • 马斯克宣布星链获沙特阿拉伯批准运营

- • 【报效祖国建功西部·毕业季,我们去西部】“在最需要我们的地方发光发热”

- • 七年级历史下学期教学工作总结与展望

- • 购彩APP:便捷购彩新时代的便捷选择

- • 《梦华录》在线观看:穿越时空的浪漫传奇,带你领略宋代风华

- • 金价大致持平,费城金银指数收涨约2.2%,铂金涨超4.9%

- • 正兵团职离休干部、原南京军区参谋长周德礼逝世,享年103岁

- • 佳能600D使用说明书:全面解析这款入门级单反相机的操作技巧

- • 个人独资公司章程下载:全面解析与实用指南

- • 沃尔玛拟借助旗下金科公司提供信用卡服务

- • 竞彩湃|拜仁冲冠战役或有冷门,大巴黎留力欧冠半决赛

- • 雪上加霜?在“关税暴击”后,美国经济或被以伊战争再度重创!

- • 南海战略态势感知:维护地区和平稳定的智慧之盾

- • 想增肌?想减脂?吃对食物才能效果翻倍!|全民健身日

- • 上市公司询价转让成私募套利新方向,这几家百亿私募现身了

- • 维多利亚的秘密因预计关税影响下调业绩展望

- • 爱登堡电梯:引领现代建筑垂直交通新潮流

- • 厦门会计之窗继续教育:助力会计专业人才提升自我,迎接新时代挑战

- • 华为新款鸿蒙旗舰平板电脑开售

- • 港股回购持续升温:238家公司出手,回购近1800亿港元

- • 在线分类精品:打造个性化购物体验的新潮流

- • 西安市发布一批干部任免信息:陈晓辉任西安市委办公厅副主任

- • 尹烨:科技从来没有周期论,人类只会像台阶一样踩着科技走

- • 标准人寿:守护您的未来,共创美好人生

- • 博时市场点评5月22日:三大指数调整,两市成交缩量

- • 美国民调显示马斯克支持率已降至不到25%

- • 特斯拉印裔CFO去年薪酬达1.395亿美元,超过微软和谷歌CEO

- • 韩国大选旅外公民投票热情高涨,李在明支持率优势持续缩小

- • 以总理:在加沙地带扩大的军事行动将是“高强度”的

- • 《探索华捷网:www.huajiao.com,您的专业信息服务平台》

- • 巴西最高法院下令软禁前总统博索纳罗

- • 境外间谍利用寄递手段窃取我稀土相关物项,国安机关坚决截断

- • 《法国夺命蜂巢:惊悚悬疑,在线观看不容错过!》

- • 【成都世运会】留学生志愿者备战成都世运会:凭热情与特长赴约

- • 52家信托公司上半年业绩展现转型方向与机遇:产融结合、投资增厚收益

- • 于东来再次回应玉石质疑:邀请前往胖东来深入考察,随时欢迎各方调查

- • 印媒证实:至少3架印军战机7日在印控克什米尔地区坠毁

- • 人工智能基础:探索智能时代的基石

- • 为何选择上海?两家外企提到营商环境、人才资源……

- • 《探索小说世界:不容错过的经典书单推荐》

- • 夜总会小姐:她们的生活与心声

- • 羽生结弦:日本花样滑冰的璀璨明星

- • 印度和巴基斯坦紧张局势“再燃”,冲突将走向何方?

- • 如何轻松将两个PDF文件合并为一个

- • 《廊坊日报电子版在线:便捷阅读,畅享新闻资讯新体验》

- • 十堰城市发展投资经营有限公司总经理刘成龙被查,涉嫌严重职务违法

- • 时隔八年重掌“帅印”,杜嘉祺将任友邦保险董事会主席

- • 横纹肌溶解症临床表现解析:症状、诊断与预防

- • 2019年DNF附魔宝珠大全:助力玩家提升装备属性,轻松升级!

- • 百度2026届校招开启,4000份Offer中AI岗超九成

本文 快租网 原创,转载保留链接!网址:https://wap.kuaizu.me/post/25789.html