马上评|不能再让同名“被告”疲于奔波了

-5988085.63元,这是吉林省德惠市米沙子镇太平村村民王喜民银行卡上的可用余额。没被冻结600万元前,他的银行卡上也只有11914.37元。据媒体报道,因为和一起民事诉讼中的被告同名同姓,王喜民的所有的账户被突然冻结,近一年来无法再外出打工,生活受到极大影响。

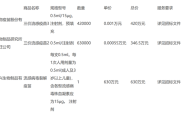

王喜民的银行账户被冻结600万元

此事的起因并不复杂,新疆哈密市中级法院在审理一起案件时,未能准确核实信息,错误地将吉林德惠市村民王喜民,与另一名身处通化市的真实被告王喜民混淆,致使这位无辜农民莫名卷入诉讼,成为“被告”。

如此遭遇令人同情,也让人费解:就算同名同姓,身份证、户籍等信息也不一致,为何会出现这么低级的错误?

根据报道,直到二审开庭环节,经过原告的视频辨认,才确认德惠市的王喜民,并非真实的被告。在信息化高度发达的今天,身份验证的手段已经相当多元化。然而,此案能一直到二审,意味着此前对被告基本的身份核验工作沦为了摆设。这无疑暴露出身份识别系统的严重疏漏。

看似小小的疏忽,却让当事人承受了巨大的代价。为了解除账户冻结,王喜民不得不一次次奔波申诉,只为“自证清白”。

司法本应是守护公平正义的最后一道防线,理应严肃、严谨。当这道防线因低级疏漏而出现裂痕时,无辜者就成了“受害者”,这既伤害当事人的合法权益,也会影响涉事司法机关的公信力。

值得一提的是,类似的情况并非个案。近年来,“同名被错告”的新闻屡见不鲜。有人与案件无关而被列为被告,有人因姓名相同而被错误执行财产,甚至有人因身份信息混淆而背负莫须有的罪名。这些案例的共同点在于,在案件审理或执行环节,未能严格核实当事人身份,导致无辜者卷入法律纠纷。

对此,不能止步于个案层面的纠错和反思,还应从制度层面进行改进。

在进一步推动部门、地域之间的信息共享之外,还应当建立更加科学、严谨的身份识别机制。比如在姓名之外,可以结合身份证号码、户籍信息,甚至引入人脸识别、指纹比对等技术手段,进行更精确的身份核验,降低同名误认的风险。

此外,当事人奔波一年,账户仍未解封,说明错误纠正的流程过于繁琐。司法系统应建立快速纠错通道,一旦发现错误,应及时纠正,避免无辜者长期承受不必要的损失。

回到此事来看,对于德惠市王喜民的账户解封问题,审判长表示“将会在庭后处理”,但账户解封不是此事的终点。一方面,对于造成错误的责任人,应当追究相应责任;另一方面,对于当事人因“错告”造成的经济损失,也应给予合理赔偿。

司法系统的运行复杂而庞大,完全避免任何差错或许很难,但类似的低级错误绝不应反复上演。否则,一次次的乌龙,只会伤害司法权威,让无辜者承受本不该有的代价。

- • 恒瑞2025半年报“答卷”喜人:营收157.61亿元增15.88%、净利44.50亿元增29.67%!

- • 摄影收藏㉝|姜纬对话萨拉·肯内尔:数字档案脆弱是我担心的

- • 流感疫苗出现八元/支的历史新低价

- • 《史记》中的历史人物传记读后感——从古人智慧中汲取力量

- • 余岳桐新浪博客首页:一位文学爱好者的精神家园

- • 借消费贷可享1%财政贴息!每个借款人贴息上限3000元

- • 人教版一年级数学试卷:开启数学学习之旅

- • 观点综述:联储理事称关税若降至10%则下半年或降息 美元或长期疲软

- • 《唐家三少笔下斗罗大陆2:探寻神秘世界的奇幻之旅》

- • 一季度健康险“开门红”, 今年能否突破万亿门槛?

- • 破解困境:探寻解困的最好方法

- • 《岁月流转,莫文蔚《当我老了》唱响人生沧桑之美》

- • 《紧跟潮流,畅享更新快的电影网站:你的观影新天地!》

- • 中国空手道协会:推动空手道运动发展的中坚力量

- • 三年级下册数学计算题300道:全面提升计算能力的必备练习

- • 诺和诺德上半年经营利润增近三成:司美格鲁肽收入超K药,减重版销售额增近八成

- • 《梦华录》在线观看:穿越时空的浪漫传奇,带你领略宋代风华

- • 江门市交通违章查询:便捷服务助您轻松了解违章信息

- • 特斯拉及行业降价推动美国7月电动汽车销量增长,联邦税收抵免即将到期

- • 华晨宇整容传闻:真相与误解的交织

- • NBA凯尔特人正式易主,赌王之子何猷君成为股东之一

- • 日本政府:日本关税谈判代表与美国商务部长进行了“深入”会谈

- • 东方财富:引领财经信息新时代的领军者

- • 揭秘“www.85tk.com”:一个引领潮流的在线平台

- • 直通部委|2025年医保目录调整正式启动 5个重点预警区实现秒级地震预警能力

- • “乐赏上海”文化消费券本周五开抢,适用话剧、音乐剧、电竞比赛等

- • 探秘大同博物馆:传承历史文化的窗口

- • 美国促成阿塞拜疆与亚美尼亚和平协议,特朗普称要充分释放南高加索潜力

- • 痛车巡游、谷子市集……上海浦东首届“谷子嘉年华”启幕

- • 海口市卫生局官网:全方位了解海口市卫生事业发展的窗口

- • 航班查询,轻松掌握出行信息——查航班号的重要性与操作指南

- • 欧洲股市小幅走高 交易员准备迎接全球股市关键的三周

- • 邦达亚洲:和平会晤牵动市场神经 美元指数小幅收涨

- • 破格提拔4年后,46岁成都中医药大学副校长曾芳拟再晋升

- • 汽车早报|全新蔚来ES8将于8月21日发布 宝骏品牌或采用华为Hi模式

- • 关注旗下公司,马斯克称其恢复全天候工作状态

- • 520,用纸币折出爱心的浪漫表达

- • 《大气污染控制工程第三版》课后答案解析:助力环保专业学生深入理解课程内容

- • 波多结野衣:日本动漫界的璀璨明珠

- • 《后娘txt下载:一部揭示家庭伦理与情感纠葛的佳作》

- • 《皇子归来之欢喜县令》电视剧免费观看,宫廷与江湖的传奇故事等你揭晓!

- • 曼尼普尔邦国旗:象征民族自豪与团结的旗帜

- • 如东中学高三英语期初检测:开启新征程,挑战自我

- • 新一届国家机构领导人:新时代新征程的引领者

- • 韩国特检组向法院申请拘留前总统尹锡悦

- • 直击厦门银行业绩会:预计今年经营业绩先下降后回升,将加快对公一般贷款上量

- • 特朗普用关税来取代所得税的白日梦

- • 《十月围城:一场历史的激战,一部热血的传奇,迅雷下载带你重温》

- • 李嘉诚50亿港元出售老宅?李泽钜:“没有打算出售”

- • 《洛诗涵与战寒爵:一段跨越千年的爱恋》

- • 郑州高中学校排名及分数线解析:揭秘郑州优质教育资源

- • 商业头条No.87 | 乐道校正蔚来

- • 欧莱雅中国研发中心成立20周年:从“适配”走向“创造”

- • 法国总统马克龙:强烈反对特朗普最新关税 呼吁欧盟准备反制措施

- • 深圳市质量技术监督局官网:为市民提供全方位质量技术服务

- • 疫苗志愿者不幸离世,引发社会对新冠疫苗安全的关注

- • 湿热体质如何调理:全方位解析与实用建议

- • “Subject to:深入了解这一英语短语的含义与用法”

- • 张韶涵微博:传递正能量,展现真我风采

- • 【深度】主观+量化“两条腿走路”之惑:信自己还是信机器?

- • 远景动力法国电池超级工厂投产

- • 云想科技:引领未来科技潮流的创新力量

- • 日本就汽车、大米贸易妥协?特朗普宣布美国将对日本征收15%对等关税

- • 金鹰核心资源混合:投资界的明星基金,揭秘其独特魅力

- • 早盘:美股转涨 纳指上涨0.7%

- • 债券评级:金融市场中的“晴雨表”

- • 告别App“套路”!工信部发布用户权益保护合规管理指南

- • 甘肃省榆中县马坡乡马莲滩村发生泥石流灾害,3人失联

- • 叶子媚的三级:揭秘三级片女王的不为人知一面

- • 《闪点行动3:红河风暴,勇敢者的较量》

- • 《激战江湖:探索格斗类网络游戏的魅力世界》

- • 电脑打字在线练习:提升打字速度与效率的便捷之道

- • 审计非标意见暴露田野股份多重风险:收入虚增疑云与内控失效下的退市危机

- • 《落花有意,流水无情——浅析托物言志的散文之美》

- • 感受二十大报告的民生温度:九组关键词诠释国家发展脉动

- • 不顾特朗普威胁,印度有意继续购买俄罗斯石油

- • 花旗:降华润电力目标价至22.5港元 料今年火电产量同比跌1%

- • 国资云概念股:掘金数字经济新蓝海

- • 雷霆雅塔莱斯:揭秘神秘古文明的璀璨瑰宝

- • 美伊第6轮谈判前,以色列袭击伊朗

- • 《乡约栏目2020最新一期:探寻乡村发展新路径,共筑美好家园梦》

- • 黑虎掏心:传统武术中的绝技与精神象征

- • 国际航空运输协会预计2025年可持续航空燃料产量将翻倍

- • 探寻“wonderful”的奇妙内涵

本文 快租网 原创,转载保留链接!网址:https://wap.kuaizu.me/post/19886.html